茨城県鹿嶋、神栖の建築会社「株式会社プラスデザイン」のコーポレートサイトをリニューアルしました。ブランドの方向性を決めるワークショップに始まり、Webサイトリリースまで、プロジェクトは8ヶ月間にも及びました。今回はWebサイトの制作に焦点をあてて、プロジェクトの進め方をご紹介します。

プラスデザインさんは二人の建築士さんが立ち上げた建築会社で、茨城県鹿嶋、神栖地区で住宅を設計されています。4年前にそれからデザインでWebサイトを制作し、自然素材を活かした住宅設計で着実に実績を積み上げられてきました。今回は作業用の工房を新設されるタイミングで、Webサイトも同時にリニューアルしたいとのことで、プロジェクトがスタートしました。

Webサイトの企画

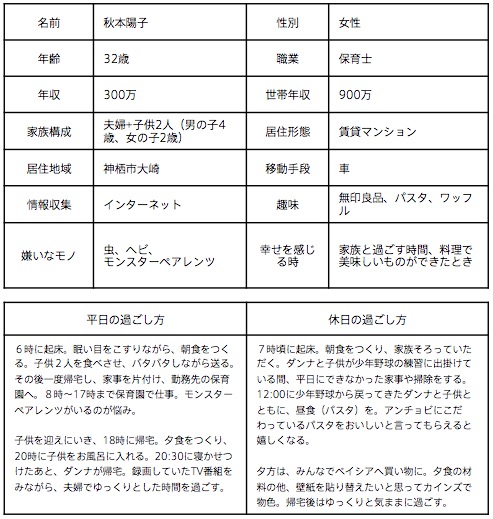

前回のアカセさんの事例でも紹介しましたが、コンテンツの企画はユーザーの心理と自社の強みを掛け合わせることで、練り上げていきます。 ユーザーの心理を把握するためにWebサイト制作前のワークショップではカスタマージャーニーマップなどさまざまなフレームワークを活用しますが、今回役に立ったのはペルソナの設定です。 ペルソナとはサービスや商品のターゲットの中でもっとも重要な人物のモデルのことです。

今回は下記のような人物をモデルとして設定しました。

もちろん架空の人物なのですが、詳細なプロフィールを設定して顧客像を形作ります。このペルソナの設定がうまくいくと、このデザインはペルソナの好みか、コンテンツを楽しんでくれるか、という判断基準として機能します。

このようなモデルを頭に置いて企画を検討していきます。

企画を進める中で、工房を新設するという計画があったのですが、その工房をDIYサポートのサービスを展開する場として運営しよう、というアイデアが生まれました。もともと建築士のお二人がDIYで壁を塗ったり、テーブルを作ったり、器用にモノづくりをしていたので、それをプラスデザインの家づくりの特徴として打ち出そうという企画です。

コンセプト・サイト設計

コンセプトは「DIYシーンを創造・サポートし、カッコいい!をデザインする建築会社」。お施主さんと床を塗ったり椅子やテーブルを作ったり、DIYで一緒に家づくりできるという点を他社にはないプラスデザインさんの魅力として伝えることにしました。

そして、サイトは2つの大きなコンテンツで構成しています。一つはこれまで運用してきた建築事務所としてのコンテンツ「PLUS DESIGN」、そして新たに加わったのが、プラスデザインがプロデュースするDIY専用ファクトリー「DIY PLUS」のコンテンツです。

DIYサポートのサービスを強みとして訴求するために、DIYページは独立させてファクトリーでどんなDIYができるかという内容やDIYで家づくりする様子を紹介しています。そして、建築事務所としてのページにも「DIYコース」という、どんなDIYができるかをまとめたコンテンツを設けたり、「DIYシーンを創造する」という言葉をコンセプトにしたり、DIYという言葉が頻繁に登場するよう配慮しました。

デザインの方向性

デザインについてはクライアントさんと一緒に、イメージボードを作って、デザインの方向性を定めていきました。 イメージソースは建築のイメージソースではなく、アウトドア雑誌やカフェの写真が多かったので、建築会社の方が好む規則正しいグリッドに沿ったデザインではなく、少しラフで手の跡を感じさせるようなテイストを表現できないかと模索しました。

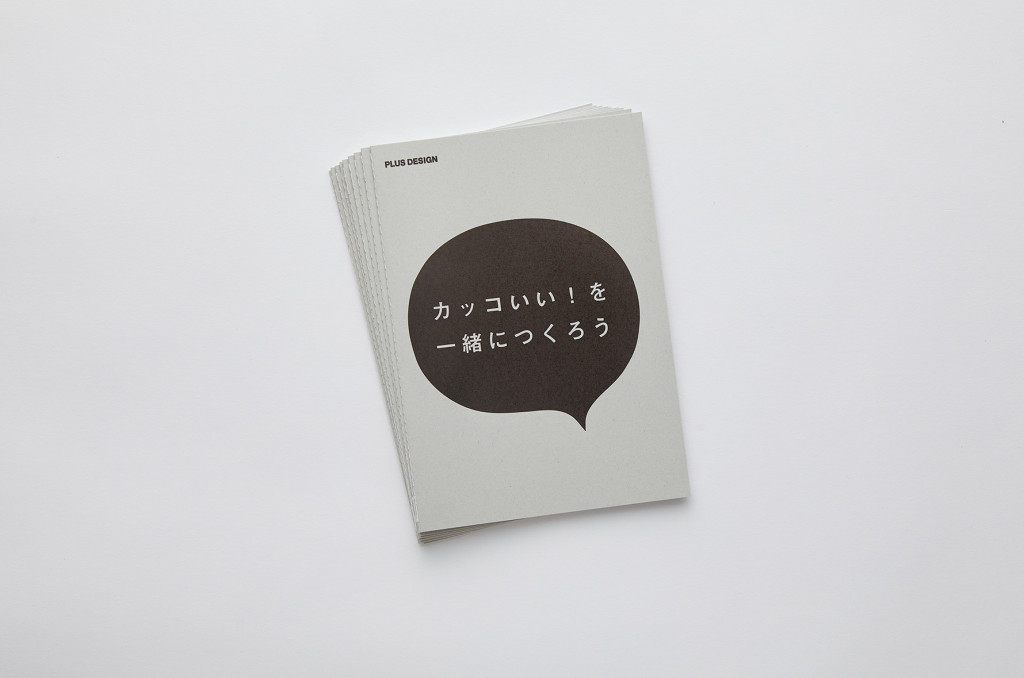

Webサイトでは木や塗り壁など質感を感じられる素材の写真を用いることでラフなテイストを表現し、Webサイトと平行して制作した、パンフレット、名刺、封筒は、ボール紙と活版印刷を採用、質感を感じられるよう工夫しました。また、何よりも建築作品がクライアントさんの魅力だと考え、建築事例の写真を大きく見せたことでプラスデザインさんらしさを表現できたのではないかと思います。

まとめ

リリースから半年が経過していますが、今回のWebサイトのリリースはあくまで序章。次の段階ではよりDIYに迫った独自のコンテンツなどを展開しようと計画中です。すこしずつコンテンツを増やしながらサイトを育てていく。作って終わりではないWebサイトのあり方を模索しています。