パソコンに関する説明を見ていると、よく「アプリケーション」という言葉がでてきますよね。アプリケーション・・・、なんとなく分かるような気もするけれど、説明しろと言われると、ぼんやりとしか分からなくて説明できなかったりしませんか? また何かの機会に「アプリケーション」がでてきたら「ああ、アプリケーションね」と軽くあしらえるように、このブログで簡単な説明をしておきたいと思います。

アプリケーションはソフトウェア

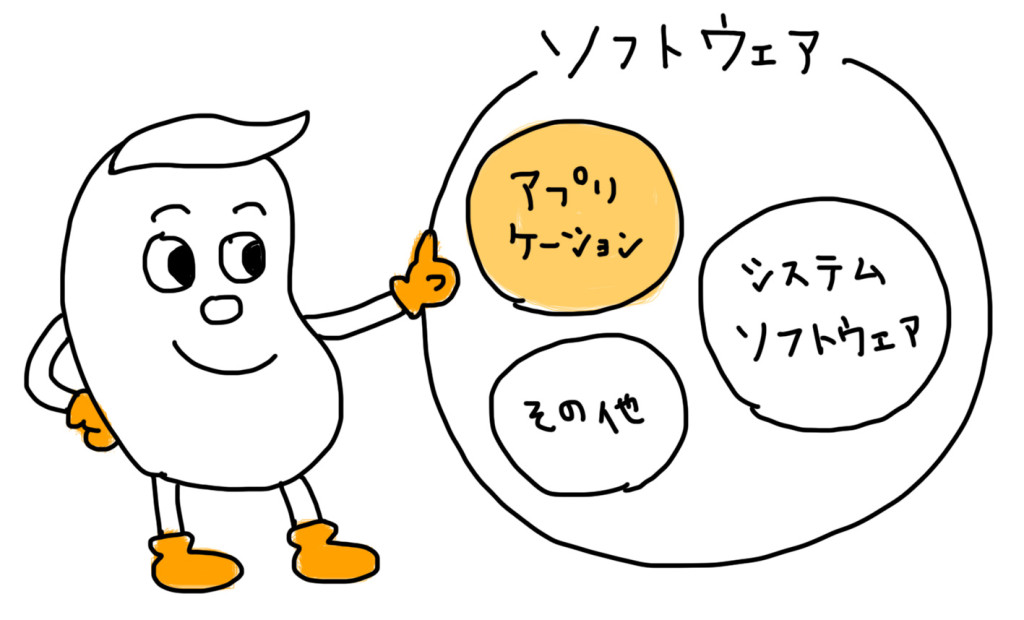

答えを言ってしまうと、アプリケーション(Application)とは、パソコンに(OSに)インストールして利用するソフトウェア全般のことを指します。例えば秀丸などのメモ帳ソフト、エクセルやワードなどのオフィス系ソフト、IEやFFやChromeなどのブラウザソフトなど、仕事の大小を問わず「何か“具体的な作業”を目的としているソフト」はぜんぶアプリケーションです。

ただ、ソフト=アプリケーションということではありません。OSなどもソフトですから、ソフトのなかでも「具体的な作業を目的としているソフト」のことなんですね。

いろいろなアプリケーション

アプリケーションは他にも、応用ソフトウェア、アプリケーション・ソフトウェア、アプリケーション・プログラム、アプリなどと呼ばれることがあります。スマートフォンを使われている方であれば、アプリケーションよりも「アプリ」という呼び名の方がなじみがあるのではないでしょうか?

これに対して、OS、ドライバー、ファームウェアなど、コンピューターの制御に使われるソフトウェアをシステム・ソフトウェアといいます。

アプリケーションはOSありき

アプリケーションを動かすには、それを動かすためのソフト「OS」が必要です。

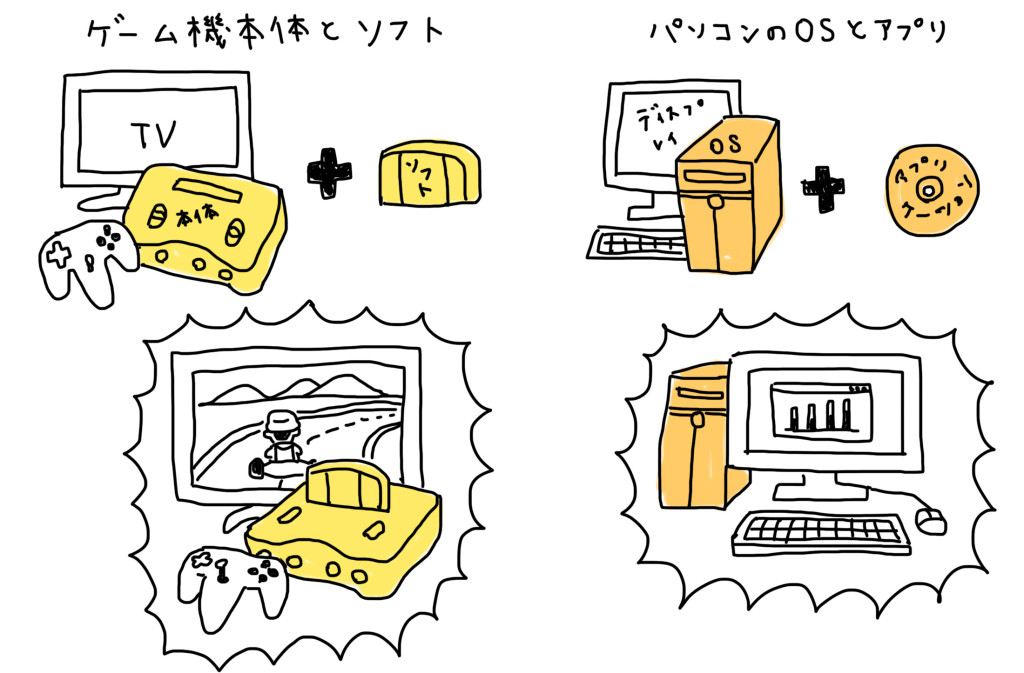

OSとは、パソコンで言えばWindowsやMacやUNIX、スマートフォンで言えばアンドロイドやiOS(アイフォンのOS)がそれに当たります。アプリケーションは必ずOSごとに作られますから、アプリケーションだけがあっても使えないし、持っているOS用ではないアプリケーションは使うことができません。ゲームソフトがあっても、それを使うゲーム機の本体ががないと使うことができない、ということと似ていますね。

そう考えると、なぜWindowsのソフトがMacのソフトより多いのか?という理由も予想がつきます。アプリケーション開発の企業にとっては、より普及したOS向けのアプリを開発したほうが、買ってくれる見込み客の数も多いので得になる可能性が高い。だからパソコン市場では普及率No.1のWindowsがいちばん狙い目なわけですね。