近年のグラフィックデザインは、印刷技術、Photoshopなどによる加工技術の向上も然りですが、西洋のエッセンスがふんだんに盛り込まれて多種多様なデザイン様式になっています。

しかし今から約160年前、江戸時代は、みなさんご存知のように鎖国中です。もう、純、和。楷書体、行書体全盛期。魅惑の江戸ワールドです。

今回は、そんな江戸時代の大衆的なチラシ、ポスター、カタログなどをインターネットのチカラをフル活用して探してみました。

それではさっそく行ってみましょう!

江戸の人々と広告デザインとの関わり

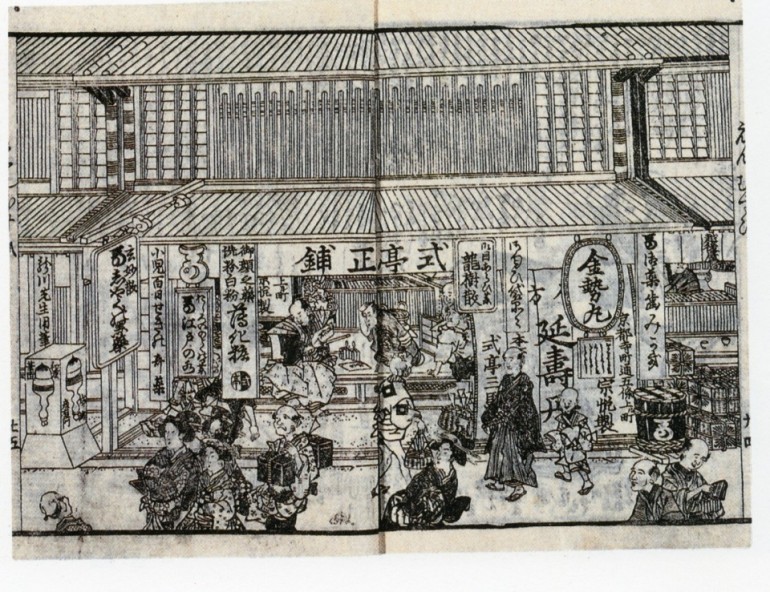

まず予備知識といたしまして、江戸時代の出版物のほとんどは木版印刷で作られていたそうです。木版印刷は凸版印刷の一種で、文字通り木の板に文字や絵などを掘り出して、インクを載せて紙を押し当てて印刷するという方法です。この技術によって、大多数の人に文字などの情報を伝える事が容易になりました。

また、当時の江戸は諸外国と比較にならないほど識字率が高かったらしく(寺子屋等で庶民も勉強してるイメージがありますしね。)、文字を使った広告宣伝がより効果的だった事が伺えます。

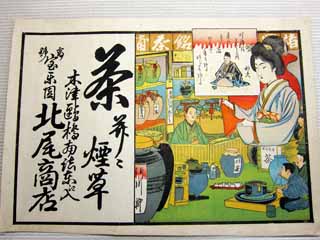

引札(ひきふだ)

街頭では、引札(ひきふだ)と呼ばれる今で言うチラシのようなものが配られていました。なかではカラーでイラストが印刷されているものなどもありなかなか見応えがあります。

「そめいさん」(蘇命散)の引札

おそらく、中嶋太兵衛という人かお店の引札。引用先の情報によると“特許などの知的財産権の概念が無い時代に偽者が出回っていたので、本物の天狗が偽者の天狗を投げ飛ばす内容となっています。”とのこと

大阪歴史博物館貯蔵|作品名不明

タバコ屋さんの引札でしょうか。色使いが江戸っぽいですね。

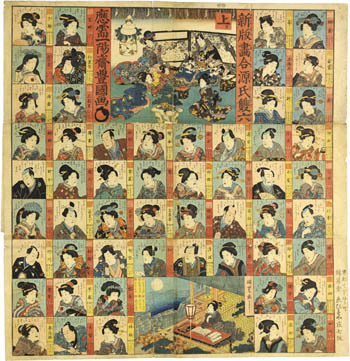

江戸時代の双六(すごろく)|作品名不明

これは江戸時代の双六(すごろく)らしいです。引用先によると“すごろくも広告として使われていた”とのことですが詳細は不明です。

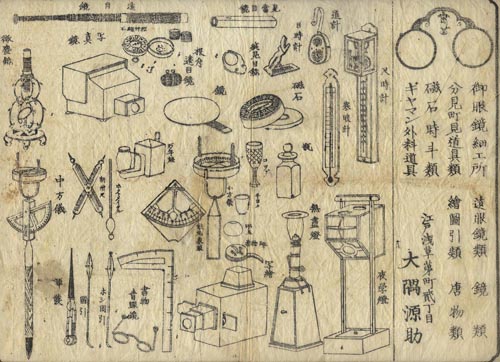

大隅源助引札

大隅源助商店というお店の引札。引用先によると“測量道具を扱う店”らしいです。今でいうカタログのようなものでしょうか?よく見るとカタカナが使われていますね。

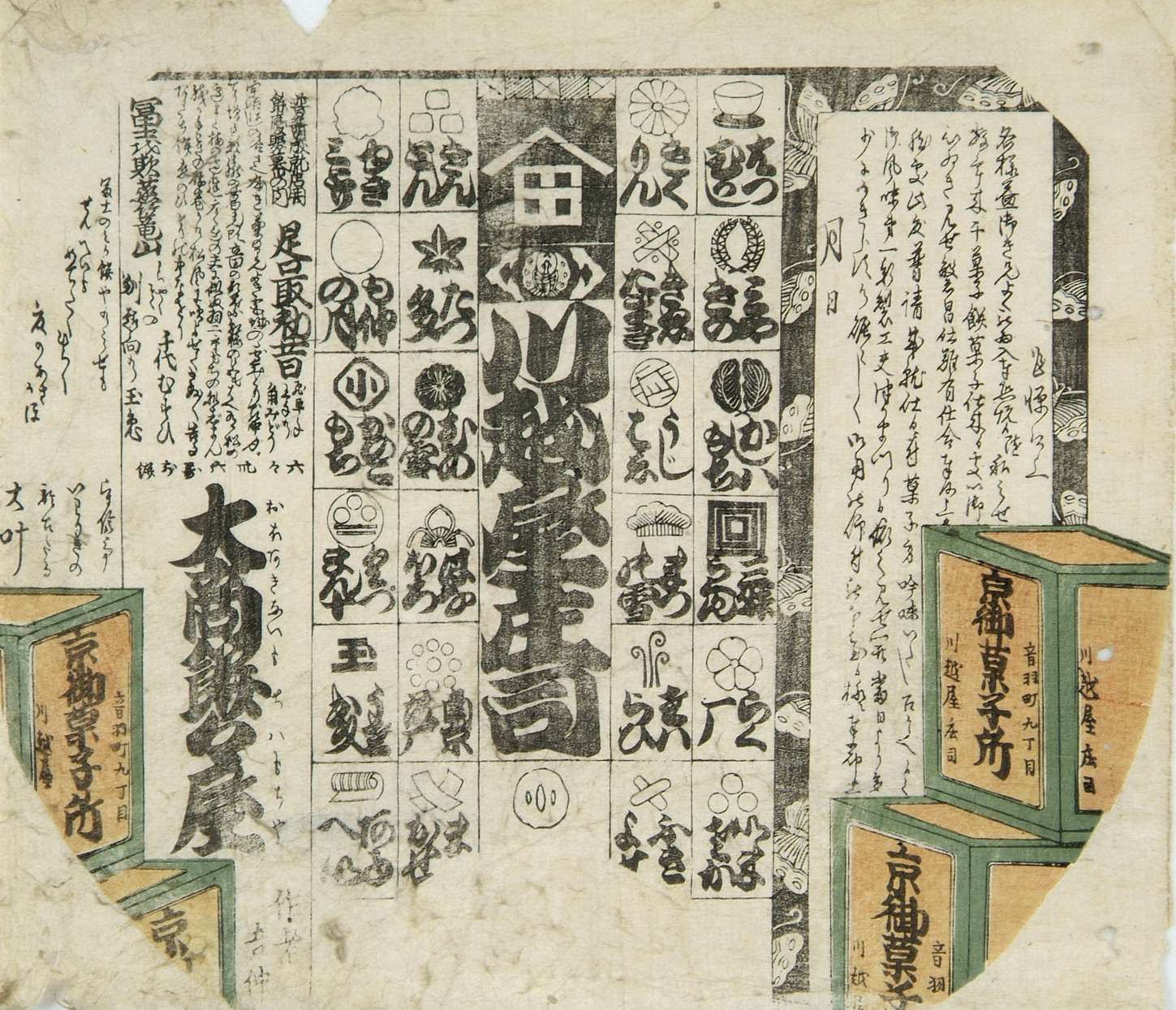

団扇絵引札(新装開店ご案内川越屋庄司)

こちらは団扇(うちわ)に貼る広告だそうです。現在でも夏場に配られている団扇広告は江戸時代からあったんですね。

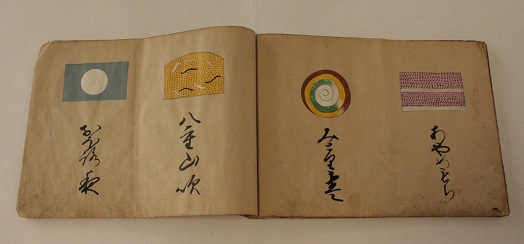

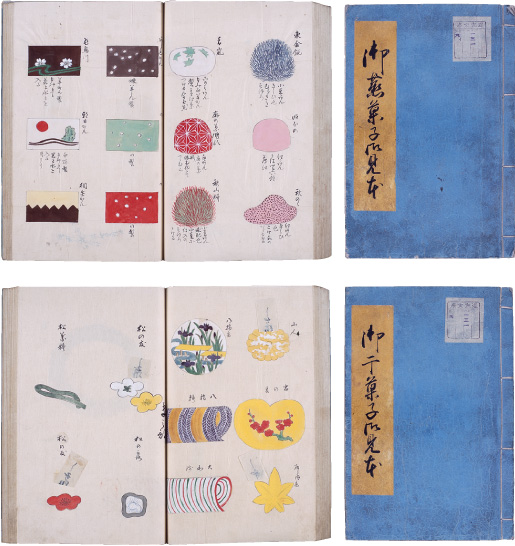

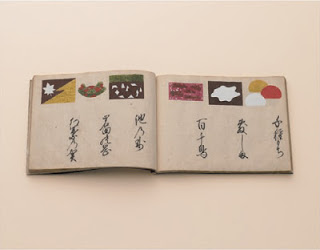

菓子見本帖

江戸時代和菓子のデザイン見せるために作られた今で言うカタログみたいなもの。

鮮やかな色を使ったイラストがすごくかわいいですね。和菓子の味もさることながら、見た目を重視している事がわかります。ジャケ買いといいますか、絵柄だけ見て和菓子を買う、ということも行われていたのでしょうか。

商標

商標と言うものが最初に広まったのは江戸時代と言われているようです。

商売が盛んになってきて、人気の商店の品などの模倣品が横行したらしく、独自のネーミングや文字デザイン、図案を作って、他の製品と区別していたようです。

今回は現在でも健在の企業の江戸時代の商標をいくつか集めてみました。

中では現在でもロゴの基本形が変わっていない企業もあり、モチーフとしての完成度の高さが伺えます。

にんべん

江戸の初期から現在まで、鰹節屋として生き続けている老舗 にんべんの商標。どの商標にも言える事ですが文字のレイアウトがシンメトリーでかっこいいです。

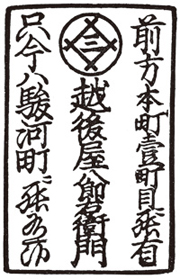

越後屋(現:三越百貨店)

三越の商標登録。モチーフになっている「三」は創業者の「三井高利」の「三」なのかな?このモチーフは現在、三井グループのロゴとして有名ですね。

酒悦

福神漬けなどの販売を行っている酒悦の商標。酒悦さんは何度か商標を変更しつつも現在においても当時の面影を残しています。

日本橋柳屋(現:株式会社柳屋本店)

お香屋さんの日本橋柳屋(現:株式会社柳家本店)の商標。こちらのシンプルでモダンなモチーフは現代に作られたもとといっても遜色ないほどかっこいいです。このモチーフは現在でもロゴとして使われているようです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

ブログ記事で江戸のすべてをまとめるのは無理な話なのでビジュアル的におもしろいかも!と思ったものを集めてみました。

すこしでも江戸の雰囲気を感じていただけていれば幸いです。