それからデザインのスタッフブログが新しくなりました。

これまでお届けしてきた「デザイン」や「プログラム」に関するテーマに加え、新たなテーマの記事も掲載したいと思っています。

そのうちの一つが本日の記事のテーマ「ブランディング」です。

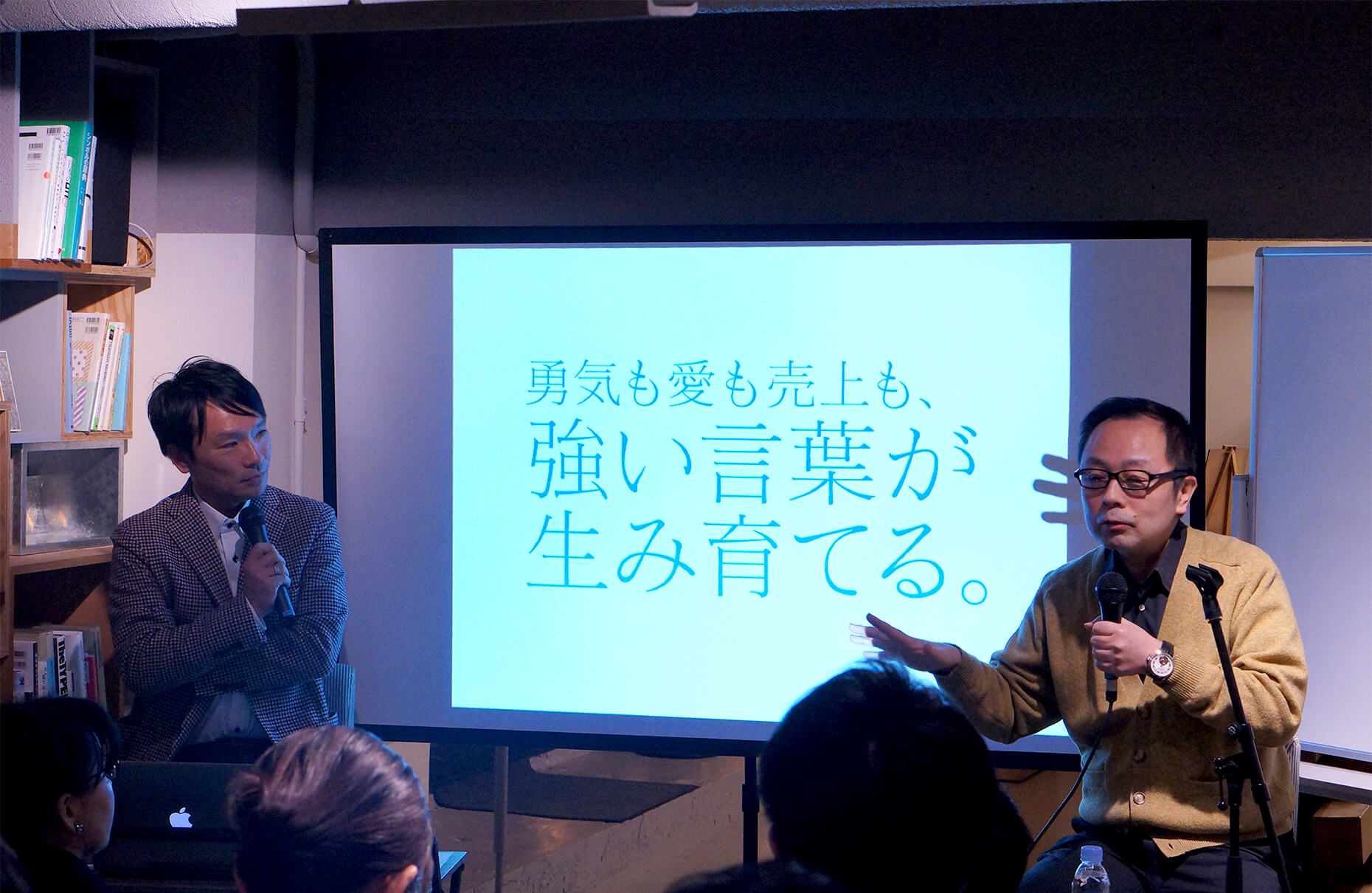

今、それからデザインではブランディングを考える社内ワークショップを定期的に開いています。

私たちが普段関わるプロジェクトは「ブランド戦略型ウェブサイト」を軸にしたクライアント企業のブランディングプロジェクトであることがほとんどです。そこで、私たち自身もブランドについて理解を深めることを狙いに、週一回程度、仙台で在宅勤務するスタッフともGoogleハングアウトで繋ぎ、ブランディングの事例やブランドにまつわる自分たちの体験を話しあったりしています。

ブランディングとは

ワークショップの初回ではブランディングとは一体何なのかを確認しました。弊社代表、佐野の著書「ウェブブランディングの教科書」ではブランディングを「強くてポジティブなブランドを獲得、維持するために行う一連の活動」と定義しています。ブランドに対する共感・信頼など顧客にとっての価値を高めることと言えます。

では、なぜブランディングが必要なのか。理由は、ブランドが企業の資産となるからです。みなさんも経験があるかもしれませんが「カフェに行くならスターバックスにしよう」とか「SONYの製品なら性能がいいはずだ」という具合に私たちはブランドに対するイメージで購買を決めることがあります。そのイメージこそがブランドであり、ブランドが確立すると価格や機能とは別のポイントで他社より優位に立つことができます。

企業のブランディングフロー

では、ブランディングはどういうふうにして行われるのでしょうか。 一般的には下記のフローで行われています。

- ターゲットの設定↓

- ブランドアイデンティティーの決定↓

- コミュニケーションツールの制作↓

- ブランドをどうやって発信するか決定↓

- 発信

※「ターゲットの設定」と「ブランドアイデンティティーの決定」のプロセスは前後することもあります。

ブランドアイデンティティーとは他社との違いやユーザーにどんな体験を提供するかといった企業のコンセプトです。企業はこのブランドアイデンティティーを特定のターゲットに向けて発信します。また発信する際にはデザインや言葉、パッケージなど「コミュニケーションツールの制作」と、マスメディア、WEB(SNS)、店舗、展示会など「ブランドをどうやって発信するか」を決定したうえで発信されます。

消費者がブランドを認知するフロー

一方消費者はブランドをどう認知しているのでしょうか。自分たちの体験をもとに、私たちは凡そ下記のようなプロセスでブランドを認知していると考えました。

- ブランドアイデンティティーを受信する↓

- ブランドアイデンティティーに共感する↓

- ブランドに対するイメージを形成する↓

- ブランドにまつわる行動が変化する

私たちはまず広告や店舗、商品やサービスそのものから、企業のブランドアイデンティティーを受信します。そしてそれに共感すると、例えば、「Appleの製品なら革新的な体験を提供してくれるに違いない」といったイメージが形成されていきます。

さらに、「スマートフォンを替えるならiphoneしかない」という風に購買行動が変化したり、「パソコンを買うならAppleの製品がいいよ」とシェアするなど、行動が変化します。

まとめ

以上のように、ブランドは企業が発信したブランドアイデンティティーを消費者が受信し、イメージが形成されるというフローによって成立するようです。非常に感覚的で体験的な価値と言えます。私たちはこのフローに従ってブランドの事例を検証していくことで、ブランディングについての理解を深められるのではないかと考えています。今後のワークショップでは事例の検証なども行っていきたいと思います。

ディレクター 永井